Malaysia (25/3) – Siapa pula yang mengira bahwa dunia akan menghadapi sebuah gelora besar seperti ini. Sepertinya baru kemarin manusia berdiri bangga tanpa beban, memporakporandakan bumi yang sudah tua, seperti tanpa beban sedikitpun. COVID-19, makhluk kecil tersebut Allah SWT ciptakan untuk menarik kita kembali ke dalam fitrah.

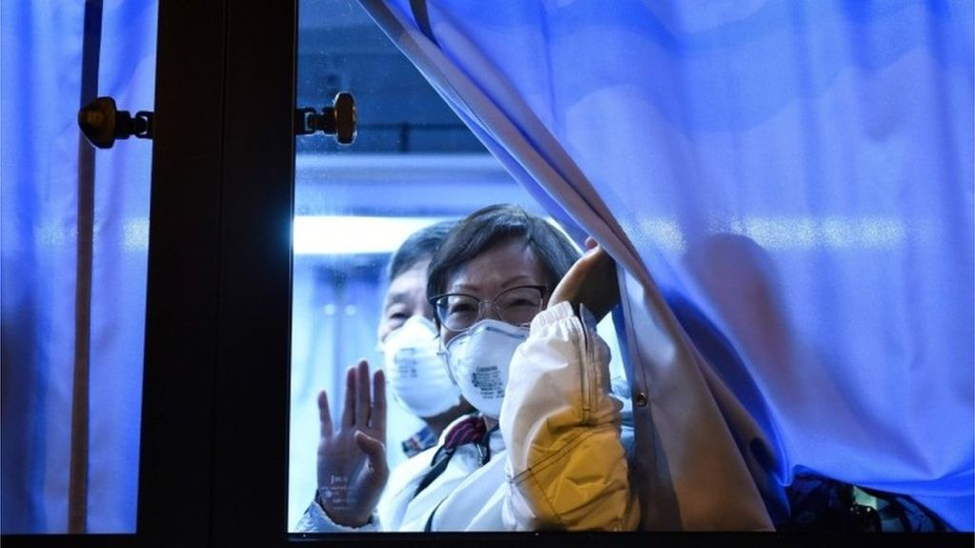

Ini sudah lebih dari sepekan terhitung sejak kebijakan lockdown diberlakukan di negri tempat saya melangsungkan studi. Kami, beserta seluruh warganegara, tidak diperkenankan untuk keluar rumah ataupun pergi ke area publik. Seluruh kegiatan massal ditangguhkan mengingat begitu pesatnya gelombang pergerakan virus tersebut, memaksa sejumlah besar populasi manusia untuk menetap di dalam rumah dan meninggalkan rutinitas luar ruangan. Garda terdepan telah dipimpin oleh para petugas medis, aparat keamanan, dan tentunya peran pemerintah. Mengesampingkan segala riuh debat pro-kontra keputusan ini, ada sebuah pesan tersirat yang patut kita hayati dibalik istilah social distancing.

Menelaah tentang kehidupan, jutaan insan bertaruh nyawa bahkan menyerah pada takdir. Jutaan lainnya meradang dengan harap dan cemas, sebagian menampakkan dengan lugas, sisanya menyimpan di balik hingar bingar angkuh ego diri. Bukan sebuah rahasia bahwa ada anak-anak yang menanti kedatangan orang tua mereka, ada ayah bunda yang menerka kabar dari buah hatinya. Ada sahabat yang tak mampu lagi bersua, ada musuh yang mereda kobar bencinya. Ada para gegabah yang sadar betapa tak patut terus menerus bercanda, ada tawa hambar yang tersembunyi dibalik cemas melanda. Setiap orang memiliki persepsi masing-masing dalam menghadapi sebuah peristiwa.

Terdapat suatu hari di mana saya bergabung pada sebuah grup media sosial resmi bentukan universitas yang menawarkan servis lockdown mental-healing bagi mahasiswa yang menetap di area kampus. Seseorang melaporkan bahwa salah satu teman yang tinggal di samping kamar asramanya mengalami depresi ringan; kerap bersikap emosional dan panik secara berlebihan. Apa yang terbersit dalam benak saya waktu itu? Bukankah semua orang bisa mengalaminya? Apa yang harus dicemaskan sih? Namun, sejenak saya terdiam dan kembali merenung. Dia tidak seharusnya merasa sendirian.

Generasi milenial adalah generasi yang ‘sepantasnya’ sudah sangat familiar dengan social-distancing. Apa buktinya? Tanpa paksaan, kita kerap memisahkan diri dari apa yang ada di sekitar dan lebih memilih hidup di alam virtual, ya, gadget. Tidak sedikit dari generasi ini yang tak banyak ambil peran di dalam acara keluarga, bahkan tidak hafal siapa saja nama kerabat jauh yang datang berkunjung. Sudut pojok ruang keluarga dan kamar pribadi menjadi lebih nyaman ditinggali menurutnya. Hang out dengan teman sebaya jauh lebih menarik daripada harus mendengar wejangan para sanak saudara. Tidak jarang hal ini terjadi.

Dalam situasi pandemik, masyarakat sudah sebaiknya banyak menghabiskan waktu untuk pulang. Bukan hanya secara harfiah, istilah pulang ini dapat kita maknai dalam berbagai unsur kehidupan. Kita harus pulang dari segala prasangka buruk dan egoisme. Perbaiki cara pandang dengan cara meningkatkan kepekaan pada lingkungan. Kita harus pulang dari ketidakpedulian yang lama membenamkan batin nurani. Ada yang begitu menanti kita membuka pintu untuk mendengar keluh kesahnya, ataupun sekedar bertandang bertanya kabar. Kita harus pulang dari jebakan kepribadian individualis. Ada orang-orang yang menginginkan kita untuk benar-benar hadir, raga dan jiwa, merengkuh erat di dalam naung kekritisan yang entah kapan akan berakhir. Kita harus pulang, serta menghitung kembali anugerah apa saja yang telah kita lewatkan. Kembali menata perbekalan dan memeriksa persiapan, jikalau kapan saja kita benar-benar akan pulang. Tanpa bisa kembali lagi.

Penulis : Nisa Habiba